Unruhige Stille: Italienische Kunst nach Ende des ersten Weltkrieges

Felice Casorati

Die letzten Unruhen vor dem Ersten Weltkrieg lagen weit zurück. Vielfach wünschte man sich einen tiefgreifenden Wandel – weg von dem, was man damals ,Materialismus‘ nannte, hin zum meist ebenso wenig bestimmten Kulturellen. Der Krieg wurde als ein Erneuerungsvorgang angesehen, „als Befreiung des denkenden Menschen aus dem Miasma einer teils stumpfen, teils verdorbenen Gesellschaft“, wie der Kunsthistoriker Peter Paret formuliert hat.

Unter den europäischen Avantgarden standen die italienischen Futuristen unter der Leitung von F. T. Marinetti dem Kriegsgedanken am nächsten. Im futuristischen Manifest von 1909 wurden Gefahr, Kühnheit, Dynamik und Angriff, jede Art von Aggression in höchsten Tönen gepriesen: „Schönheit gibt es nur noch im Kampf“.

Nun war die Artillerie der eigentliche, der vollkommene Künstler und Berge von Toten galten als bewundernswerte Skulpturen.

Der Erste Weltkriegwurde weitestegehend mit Jubel begrüßt. Der technische Fortschritt; Waffen, Geschwindigkeit, Züge und Autos sind in den Skulpturen futuristischer Künstler wie, Umberto Baccioni und in den literarischen Werken Gabriele D´Annunzio, vorherrschendes Thema.

Doch schnell entwickelte sich die anfängliche Euphorie in eine realistische Einschätzung des Krieges. Bei einigen deutschen Künstlern – eher als bei den italienischen Kollegen – drangen die Erschütterungen tief in die bildsprachlichen Mittel ein und ebneten den realistischen Strömungen der 1920er Jahre in Italien, Deutschland und Frankreich der Weg.

Im April 1917 suchten Giorgio de Chirico und Carlo Carrà Zuflucht in einem psychiatrischen Militärhospital in Ferrara, um dem Kriegsdienst an der Front zu entgehen. Während ihres Aufenthalts im Hospital nutzten sie die Gelegenheit zum Malen, und de Chirico schuf in diesem Jahr einige bedeutende Werke. In diesen Werken vereinte er auf rätselhafte Weise das Zersplitterte und Magisch-Entrückte zu einer bildlichen Einheit, was sich später als wegweisend für die Surrealisten der zwanziger Jahre erweisen sollte.

Einer der bedeutenden Künstler aus Italien war Felice Casorati (*1883 in Nevada). Seine Werke wurden 1907 erstmals auf der Biennale in Venedig ausgestellt, wo auch Gustav Klimt insgesamt sieben Stillleben präsentierte. Der symbolische und dekorative Stil von Klimt übte einen maßgeblichen Einfluss auf Casoratis spätere Werke aus.

In seinen folgenden Arbeiten dominieren Geometrie und formale Klarheit. Nach dem Krieg zog er nach Turin und wurde zu einer wichtigen Figur im intellektuellen Zentrum der Stadt. Die Reaktion auf den Krieg wurde zum vorherrschenden Thema seiner Kunst. Obwohl einige Kritiker seine Arbeit als zurückhaltend und akademisch empfanden, erlangte Casorati internationale Anerkennung als führende Persönlichkeit dieser Bewegung.

Casorati, der häufig mit Tempera arbeitete, ließ sich von den Renaissance-Meistern inspirieren, insbesondere von Piero della Francesca, wie in seinem Porträt von „Silvana Cenni“ von 1922. Die symmetrische Komposition eines Frauenkleides gilt als eine seiner bekanntesten Arbeiten.

Der Umgang mit dem Thema Krieg in seiner Kunst soll mit Hilfe der folgenden drei Werke veranschaulicht werden.

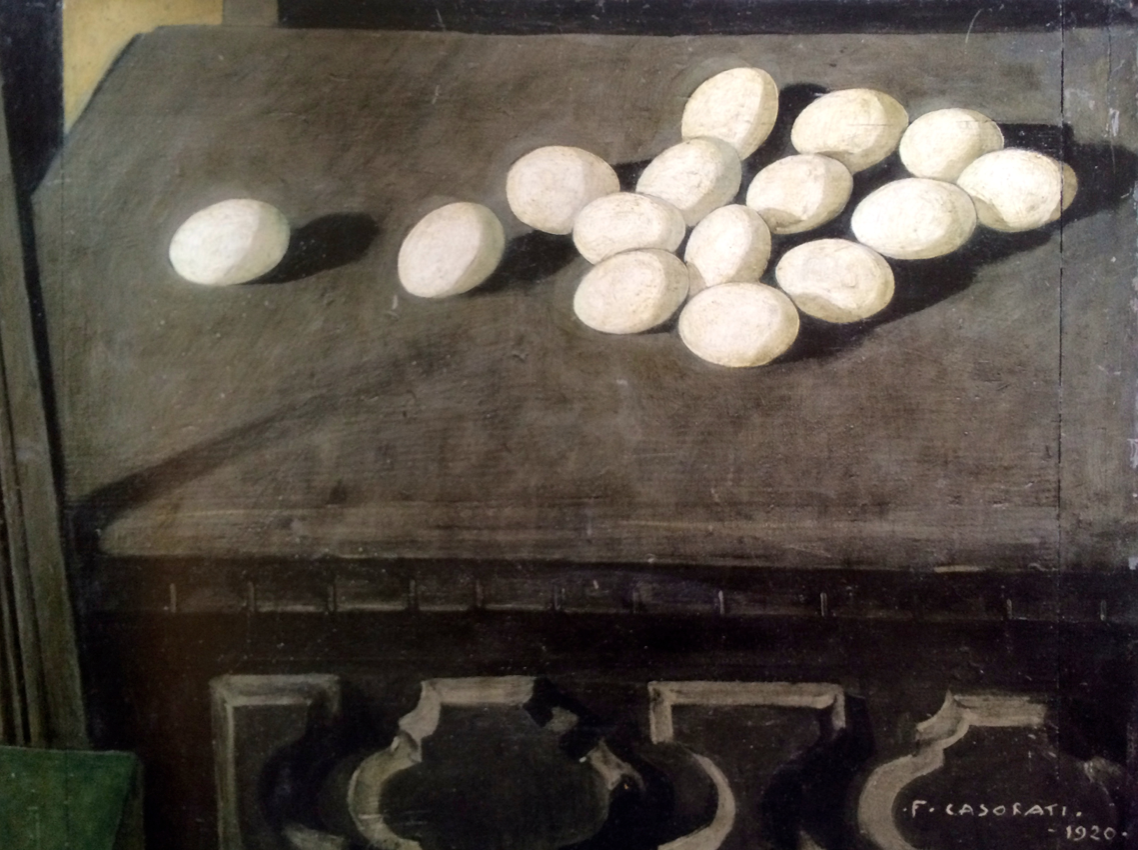

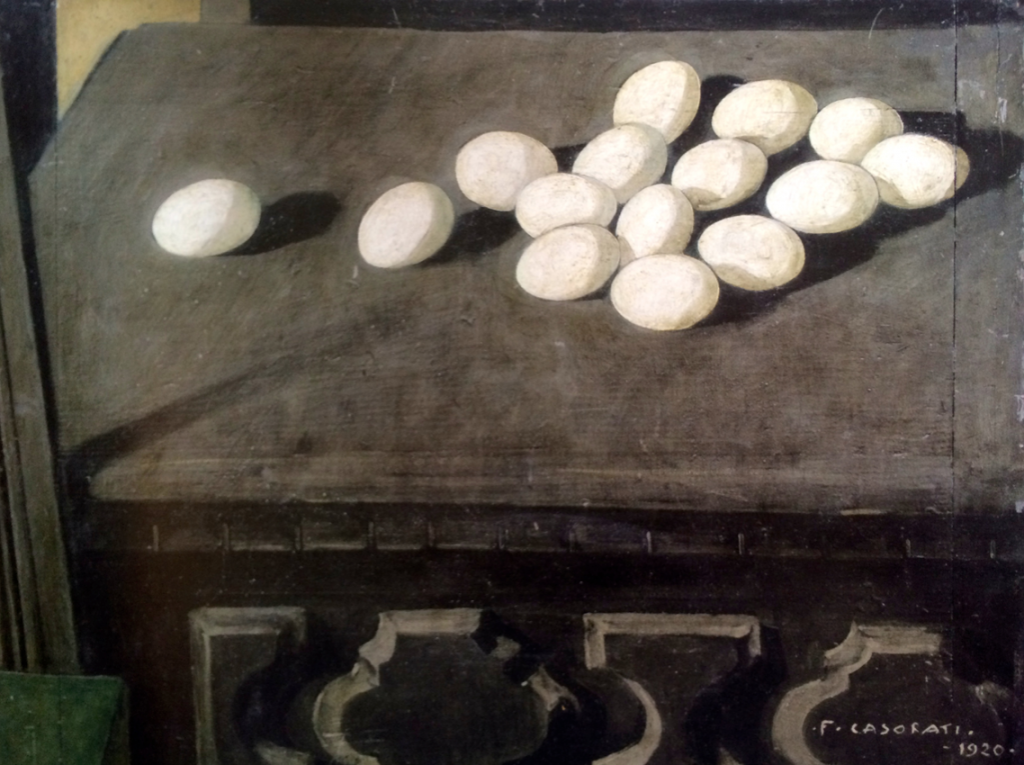

Das erste hier vorgestellte Werk zeigt eine Gruppe von weißen Eiern. Die weißen Eier sind auf einer Ebene angeordnet und befinden sich auf der rechten Seite der Kommode. Eines sondert sich ab und liegt abseits.

Durch einen grünen Würfel, von dem nur eine Ecke sichtbar ist, wird dieses Stillleben irritiert. Der Würfel befindet sich unmittelbar vor der Kommode (unten links). Diese Irritation wird durch eine Art Rahmen verstärkt, der sich bis zum oberen Bildrand erstreckt. Auf der Oberseite der Kommode dehnt sich der Schatten eines Rahmenteilchens von links nach rechts aus und verweist damit auf die Erzählung. Durch den Schatten wird die Strenge des Stilllebens durchbrochen und scheint lebendig zu werden. Casorati schafft einen Dialog zwischen Raum und Licht, Farbe und Form.

Die Eier könnten möglicherweise für einen fragilen Faktor in der Gesellschaft stehen – individuell geformt, zerbrechliche Eier, deren Bewegungen auf der Kommode nicht vorhergesehen werden können. Es bleibt unklar, in welche Richtung sich das Gesamtbild entwickeln mag, und Casorati lässt die Interpretationsmöglichkeiten offen.

Im Laufe der Zeit wurde das Motiv der „Eier“ zu einem Wahrzeichen der Kunst des Malers und entwickelte sich zu einer festen Formensprache.

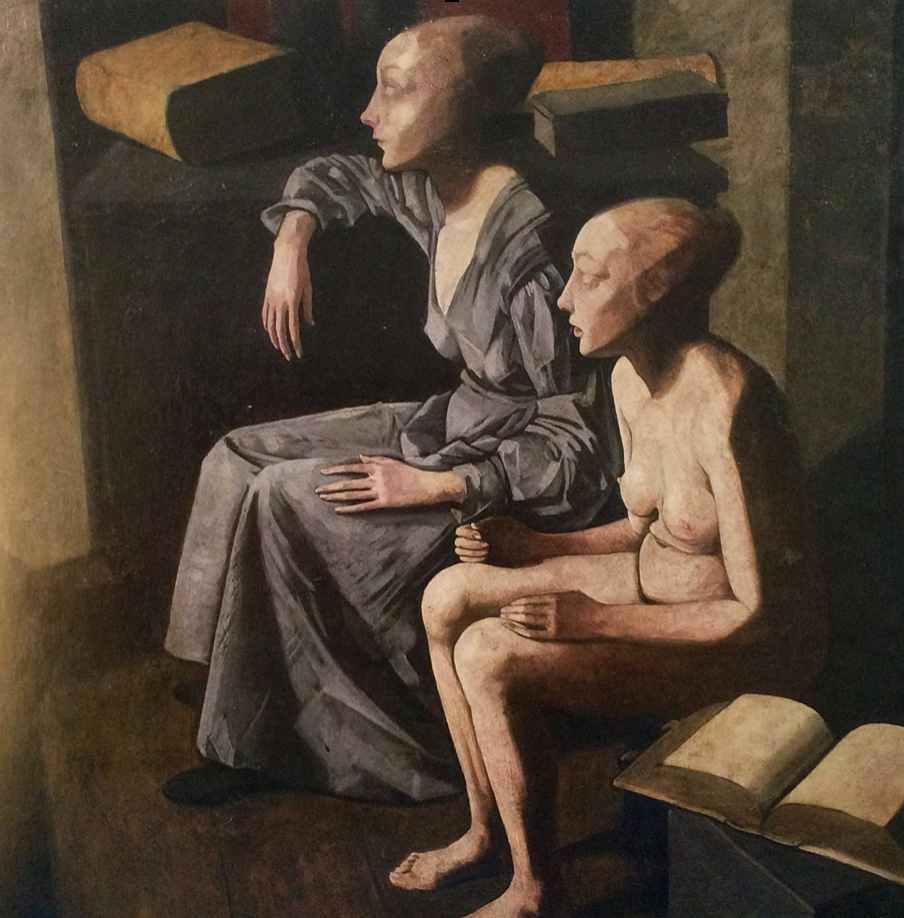

Im folgenden Werk Die zwei Schwestern- geöffnetes Buch und geschlossenes Buch von 1921 (Privatbesitz) eröffnet sich eine ganz andere Situation.

Die Schwestern sitzen nebeneinander auf einer Bank, die sich bis in den hinteren Teil des kleinen Raumes erstreckt. Eine der Schwestern ist nackt. Die gekrümmte Haltung und der strahlend weiße Körper wirken fast schon unnatürlich, ebenso wie die Hände, welche sie auf den Beinen abgelegt hat. Zu ihrer Linken auf einem Hocker liegt ein geöffnetes Buch. Die Schwester sitzt neben ihr auf der Bank, sie ist gehüllt in ein langes, blau-graues Kleid. Auf der Konsole unmittelbar dahinter befinden sich drei große Bücher.

Die Schwestern haben das blonde Haar streng nach hinten gebunden wordurch ihre Gesichter auf bermerkenswerte Weise betont werden. Sie wirken nahezu identisch. Der Blick des Betrachters wird unweigerlich von den hellen Büchern und der strahlenden Haut der Schwestern angezogen, die sich vor dem Hintergrund deutlich abheben.

Der Titel, den der Künstler zu einem späteren Zeitpunkt formuliert hat, ist ein Schlüssel zum Lesen der Arbeit.

Die beiden Schwestern werden zur Linken durch das geschlossene und zur Rechten von dem geöffneten Buch eingerahmt. Diese Linie zieht sich diagonal durch das Bild.

Auffallend ist, dass sich die Schwestern zwischen dem geöffneten und dem geschlossenen Buch befinden. Was steht in den Büchern? Haben sie nur das bereits geöffnete Buch gelesen? Doch die Seiten sind leer- was steckt dahinter? Wissen sie mehr als der Betrachter?

Viele Fragen ergeben sich aus diesem Werk- doch eine Antwort lässt sich nicht finden.

1922 entstand eines seiner Hauptwerke; Silvana Cenni. Das ungewöhnlich rechteckige Format (100x 200cm) ähnelt an Piero della Francesca, den Casorati sehr schätzte. Die Person der Silvana Cenni existiert nicht, es wird in der Forschung davon ausgegangen, dass der Künstler sich den Namen eigens für dieses Werk überlegt hat.

Die junge Frau sitzt in der Bildmitte, die Ellenbogen auf den dahinterstehenden Tisch abgelegt.

Durch das offene Fenster werden kleine Hügel und eine Architektur, die Kirche von Monte dei Cappuccini in Turin, sichtbar.

Die vertikale Entwicklung des Gemäldes unterstreicht die Eleganz des Bildes. Die im Vordergrund verstreuten Objekte: die alten Bücher, Rollen, Papierrollen, Kämme und Fächer, die zu Füßen der Silvana Cenni ausgestreckt sind stehen für Intellekt und Weiblichkeit.

Der Schal, welcher auf dem Tisch aufliegt und bis zum Boden ragt ist mit Ornamenten bestückt und erinnert an einen prächtigen Mantel. Das schlichte, weiße Kleid steht im Kontrast dazu und bildet mit der Kulisse eine Einheit.

Die Lichter, die aus zwei verschiedenen Quellen kommen, breiten sich im Raum aus und treffen aufeinander. Eine Art kritische Interpretationen der Haltung von Casorati gegenüber seinem gemalten Universum- zurück zur Ordnung.

Gobetti beschreibt in seiner Monographie von 1923 die Leichtigkeit, das Spiel mit den Falten und die Zerbrechlichkeit. Dem gegenüber steht die ausdrucksstarke Silvana Cenni vor monumentaler Architektur.

Die sorgfältige Wiedergabe von Volumina führt dabei paradox zu einem Gefühl der Unwirklichkeit, das für Casorati´s Kunst charakteristisch ist.

Das technisches Können unterstreicht die perspektivische Strenge und die subtile Mehrdeutigkeit der gesamten Konstruktion.

Das Porträt Silvana Cenni repräsentiert die Wiederentdeckung der geometrischen Perfektion sowie der mathematischen Malerei der Renaissance.

Das bewusste Weglassen der bildlichen Darstellung des Krieges und der Versuch, dies thematisch zu überwinden, ist kennzeichnend für die italienische Kunst nach 1918. Die Rückbesinnung auf alte Meister der Renaissance und der Versuch des Wiederaufbaus ihrer Identität durch künstlerische Mittel haben die Maler gemein. Der Frieden als bildliches Element weicht einem subtilem Gefühl der Beunruhigung.

Der Krieg auf militärischer Ebene mag beendet sein doch im Innern der Künstler wird dieser noch lange schwelen.